【飲食店経営】納得感の高い給与体系を構築する方法|賃金テーブル作成&運用術

皆さんこんにちは!飲食店コンサルティング会社スリーウェルマネジメント代表の三ツ井です。

前回のブログでは、飲食店の評価制度③定量・定性評価割合:何対何で評価する?最適なウェイト設定方法についてお話をさせて頂きました。

前回のブログはこちらからご覧ください。

今回のYouTubeはこちらから!| 飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント

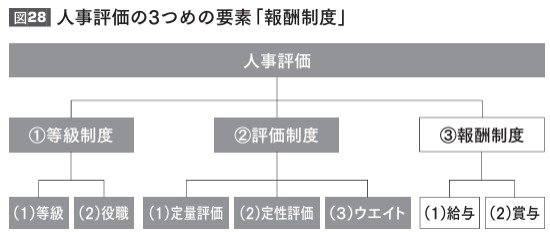

ここまで、人事評価における3つの要素である、①等級制度と②評価制度についてお話ししました。

このブログより3つめの要素である、③報酬制度について解説していきます。なお、今回事例でお伝えするのは、地方都市で飲食店を経営されている佐々木社長(仮名)の会社の報酬制度ですが、最低賃金は都道府県によって異なり、給与水準等も業態や エリアによってかなり変わります。ここで紹介する賃金テーブル等は、あくまで参考のひとつとお考えください。

給与決定でもう迷わない!社員がイキイキ働ける報酬制度のつくり方

三ツ井「佐々木社長の会社では、報酬制度に関してはどのようになっていますか?」

佐々木社長「給与に関しては、いわゆる賃金テーブルのようなものは書面化できてはいませんが、何となく私の中で〝店長だったらこれくらいの給与〟といった基準はあります。賞与に関しては、年に2回支給していますが、 特に支給の基準は決まっておらず、私のいわゆる〝鉛筆ナメナメ〟で決まっている状態です」

三ツ井「それでは、報酬制度に関しては、まずは賃金テーブルをつくっていきましょう」

佐々木社長「実は、以前にとある士業の方に賃金テーブルの作成を依頼したことがあるのですが、今、実際に支給している給与とかなり差があり、賃金テーブルでルールを決めると、給与が下がる人が出てきてしまうため、導入を見送った経緯があるのです」

三ツ井「賃金テーブルは、現状の社員の皆さんに支給している金額をベースに構築していきますので、そこはご心配はいりません」

佐々木社長が懸念している通り、賃金テーブルを一般的な「あるべき論」に当てはめてしまうと、現状のスタッフの給与との乖離が発生してしまうケースがよくあります。

また、飲食業で中途社員を採用する際には、前職の年収を考慮しないと入社してもらえないケースがほとんどなので、賃金テーブルに関しても柔軟な対応が必要です。

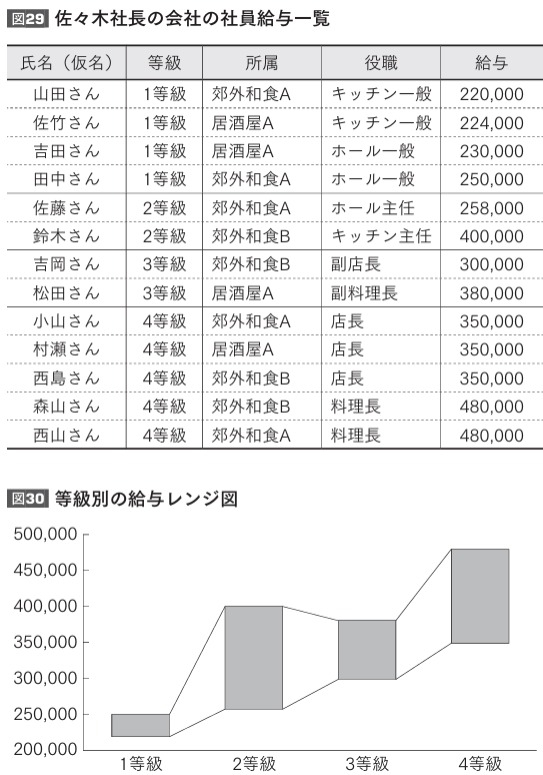

まずは佐々木社長の会社の飲食事業部の社員給与を一覧表にして整理していきます。

なお、給与分析については、一覧表だけだとわかりづらいので、等級別の給与レンジ図を作成すると、給与の実態がわかりやすくなります。

佐々木社長の会社の給与を見たうえで、何点か社長に質問していきます。

三ツ井「キッチン主任の鈴木さんですが、この方の給与は40万円と、副店長、店長よりも高くなっていますが、これは何か理由がありますか?」

佐々木社長「実は鈴木主任は創業期から頑張ってくれているスタッフなのですが、以前は料理長をやってもらっていました。ただ一時期体調を崩したことがあり、責任の重い職務は負担になるので、今は主任で頑張ってもらっていますが、給与は料理長だったときのままになっています」

三ツ井「そういったご事情があったのですね、わかりました。ただ、このまま主任の給与上限を鈴木主任の40万円に合わせてしまうと、上位等級である3等級の副料理長の上限給与を超えてしまうので、いったん規定を定めたうえで、それ以上の支給分は調整給(調整手当)として支給することも検討していきましょう」

調整給(調整手当)については、今回のようなケースや、中途社員の採用時にも有効に活用できます。例えば、佐々木社長の会社の1等級一般の給与上限を25万円に設定していたとします。そこに一般社員募集で前職給与が26万円の人が応募してくれた場合、どうすればいいでしょうか?

「当社の一般社員の規定給与は25万円ですので、前職より給与は下がりますが、25万円でうちの会社に来てください!」…はたして、こんなことを言って採用できるでしょうか?これだけ飲食業界が人材不足で売り手市場の中で、こんなことを言っては、おそらく応募者は辞退してしまうでしょう。とはいえ、このような中途社員や規定外の例外社員が入社するたびに賃金テーブルを変更していると、今回の佐々木社長の会社の鈴木主任さんの例のように、賃金テーブルの整合性が取れなくなってしまいます。

そこで、このようなケースでは規定の給与を25万円とし、前職給与との差額の1万円を 調整給(調整手当)として支給するのです。本人には、「当社規定では、月給 25 万円ですが、あなたの経験を考慮して1万円の調整給を支給します。ただ、調整給の支給は1年間 となりますので、1年以内に主任に昇格できるよう会社もサポートしますので、一緒に頑張りましょう!」と伝えます。

なお、実際に1年後に主任に昇格できなかった場合には調整給の減給を行なうことも不可能ではありませんが、その場合には調整給の取り扱いについて、就業規則や雇用契約書に定めておくことが必要となるので注意してください。

賃金テーブルは重複型がおすすめの理由

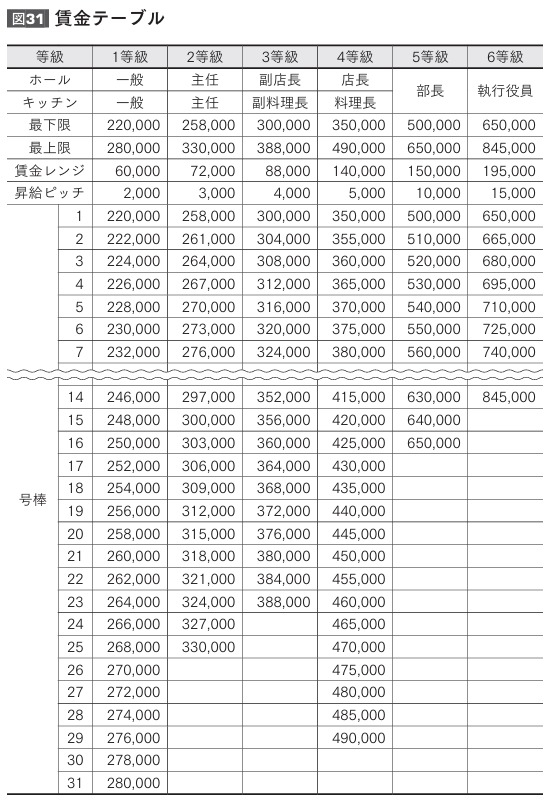

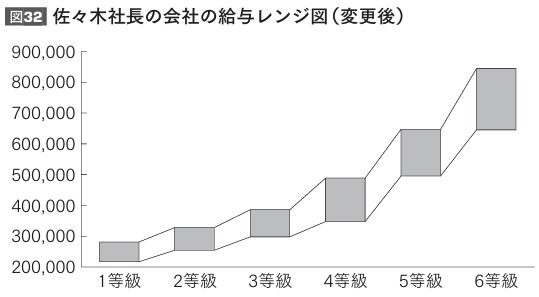

その後、同業種や近隣の競合飲食企業などの給与水準を踏まえながら作成した賃金テーブルと給与レンジ図は、上図31、下図32の通りになります。例外的な支給となっている鈴木主任以外は、新たな賃金テーブルの中に収まっていることがわかるかと思います。

なお、本賃金テーブルは号俸(ごうほう)表方式となっており、同じ等級の中でも、号俸が上がれば給与は高くなります。等級が決まり、その後、号俸が決まることで給与が決まります。

号俸については、勤続年数や年齢で上がる「年功序列型賃金制度」と、評価制度などの結果によって号俸が変化する「評価制度連動型賃金制度」があります。この2つを組み合わせた賃金制度もあります。

また、1号俸アップするごとに上がる給与額を「昇給ピッチ」といい、給与の上限額と下限額の差を「賃金レンジ」といいます。

佐々木社長「だいぶ賃金テーブルが整理されましたね。ただ、賃金テーブルを見ていて気づいたですが、 3等級の副店長、副料理長の最上限の給与が38万8,000円となっており、その上の4等級の最下限の給与である 35万円より高くなっています。他の等級もこうした状態がありますが、これは問題ではないですか?」

ご指摘のような、下位等級の最上限給与が上位等級の最下限給与を上回っている賃金テーブルを「重複型」といいます。一方、下位等級の最上限給与が上位等級の最下限給与と連動している賃金テーブルを「接続型」といいます。 私は飲食企業においては「重複型」の賃金テーブルをおすすめしています。なぜなら、 店長より給与が高い副料理長がいてもいいと思うからです。

飲食店で働く人の中には、「店長や料理長といった店舗全体のマネジメントを行なうゼネラリスト型の働き方は苦手だが、料理をつくることに対しては誰にも負けない!」といった、いわゆるスペシャリスト思考の人が少なからずいます。こうしたスペシャリスト人材の活躍の場を確保する意味でも、重複型の賃金テーブルは有効です。その他にも、降格となった場合に、以前の給与に近い金額を支給できるといったメリットもあります。なお、ここで紹介した賃金テーブルで定めた給与は、賃金テーブルの概略をわかりやすく説明するために、みなし残業(固定残業)や各種手当を含んだ総支給額としています。

なお、今回のブログは下記YouTubeでも解説しておりますので、ぜひご覧ください!

本ブログが少しでも飲食店経営者の皆様のご参考になれば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

今回のYouTubeはこちらから!| 飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント