飲食店の評価制度③定量・定性評価割合:何対何で評価する?最適なウェイト設定方法を解説

飲食店の評価制度③定量・定性評価割合:何対何で評価する?最適なウェイト設定方法を解説|飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント

皆さんこんにちは!飲食店コンサルティング会社スリーウェルマネジメント代表の三ツ井です。

前回のブログでは、【飲食店評価制度】スキルチェックシート作成術!スペシャリスト分析で人材育成を加速!についてお話をさせて頂きました。

前回のブログはこちらからご覧ください。

今回のYouTubeはこちらから!| 飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント

今回も、地方都市で大型和食店などを経営している佐々木社長の会社で実際に評価制度をゼロから作った構築事例をベースにお話ししていきます。

飲食店評価制度のポイント③ ウエイト=定量・定性評価割合

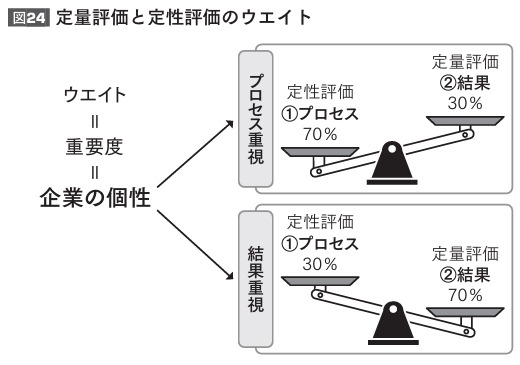

飲食店の評価制度を構成する3要素である、①結果=定量評価、②プロセス=定性評価についてここまでお話ししました。ここでは3つめの③ウエイト=定量・定性評価割合についてお伝えします。

佐々木社長「定量評価と定性評価の項目に関しては理解できましたが、一般的にはどれくらいの割合で評価するのが適正なのでしょうか?」

三ツ井「実は、定量評価と定性評価の割合=ウエイトに関しては、会社によって割合が異なります。一概に定量評価〇%、定性評価〇%という基準があるわけではありません。ただ、ウエイトにはその企業が大切にしている方針が表れるものです。

極端な例ですが、プロセス重視型の企業の場合はプロセス70%・結果30%とプロセスの割合が大きくなり、その逆で結果重視型の企業では定量70%、プロセス30%となります」

佐々木社長「なるほど。ただ、うちの会社は今までこうした評価制度を運用したことがないので、ウエイトを決めるといっても正直、どれくらいに設定したらいいかわかりません」

三ツ井「確かにおっしゃる通りですね。私はウエイトは最初に仮設定をしたうえで、本格導入前にテスト評価を行ない、テスト評価の結果を見てウエイトを変更することをおすすめしています。当社の支援先では、年度によって評価ウエイトを変更する会社もあります」

ウエイトに関しては、ある程度柔軟性を持って運用していくことが重要ですが、一般的には下位役職者はプロセス=定性評価項目のウエイトが高く、上位役職者になるにつれて結果=定量評価のウエイトが高くなる設定が多くなります。

三ツ井「それでは、メンバーの皆さんを集めて、各評価項目のウエイトを決めていきましょう」

このように、評価制度の項目について議論を重ねていくことを、私は評価制度の「合意形成」と呼んでいます。スタッフが納得できる評価制度を構築するうえでは、この「合意形成」がとても大切です。飲食店の評価制度を数多く見てきた私の経験上、この合意形成のプロセスを経ていない評価制度はスタッフの納得性が低く、うまく機能していないケースが多いようです。

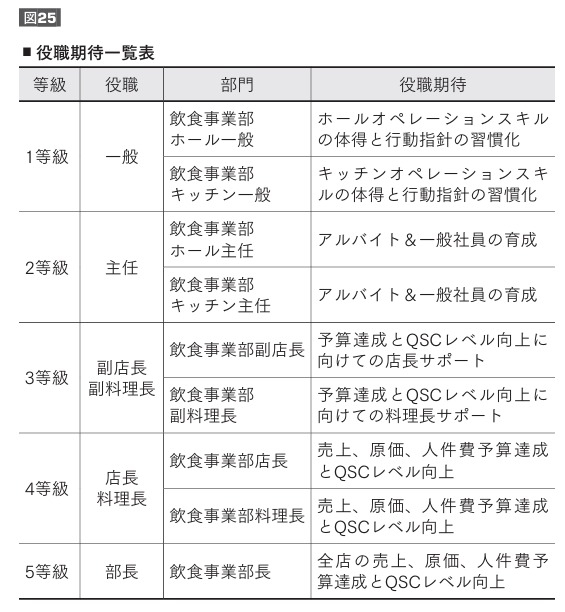

今回、佐々木社長の会社では、飲食事業部の主任以上の役職の方に集まっていただきました。細かいウエイトを定めていく前に、メンバー皆で各役職に期待するべきこと=役職期待を定めていきます。この会議でも私がファシリテーター役を務めて、次のように進行しました。

三ツ井「今、会社で構築を進めている評価制度の役職ウエイトに関して議論をしていきたいと思います。細かいウエイト設定の前に、各役職に求められる仕事の内容=役職期待を定めていきましょう。まずは、ここに関して皆さんのご意見をいただければと思います」

ホール主任「一般スタッフに関しては、まずはオペレーションをしっかりと体得してほしいので、スキルチェックのウエイトを高くしたほうがいいと思います」

店 長「いや、一般スタッフといえども、やはり数値意識を高めてほしいので、売上予算達成のウエイトは高くするべきだと思います」

このようにさまざまな意見が出る中で、意見の交通整理を行なっていくのが、ファシリテーターの重要な役目です。

三ツ井「店長がおっしゃる通り、売上は大切ですよね。例えば、一般のスタッフが売上アップに貢献しようとした場合は、どのような行動を期待しますか?」

店 長「おすすめメニューやイベントの企画等は、店長、料理長を中心に行なっていますので、一般スタッフに関しては日々の営業をスムーズに回せるようになることが重要ですね。今は特に人材不足で、週末はお店が回らないことによる機会損失もありますので。あとは社会人としての基本であるモラルや働く姿勢等をしっかりと身につけてほしいです」

三ツ井「そうなると、一般スタッフにはいち早くオペレーションや理念・行動指針を体得してもらうことが大切かもしれませんね」

店 長「確かに、考えるとスキルマップや理念・行動指針のウエイトを高くしたほうがよさそうですね」

このように議論を進め、まずは細かいウエイトのパーセンテージを設定する前に、各役職に求められる仕事=役職期待を定めていきます。こうして皆で話し合った役職期待は下図の通りです。

1等級の一般スタッフに関しては、先ほど述べたように繁忙時でもスムーズにお店を回すことができる営業オペレーションの体得と、理念・行動指針の習慣化を役職期待に設定しました。2等級の主任に関しては、アルバイトと一般社員の育成を担ってもらいます。3等級の副店長、副料理長には店舗のQSCレベル向上と予算(売上、原価、人件費)達成に向けたサポート役を担ってもらいます。4等級の店長、料理長は売上、原価、人件費予算達成とQSCレベル向上を役職期待としました。5等級の部長は全店の売上、原価、人件費予算達成とQSCレベル向上を役職期待としました。

どこを重要視するかでウエイトを決める

こうした各等級、役職における役職期待を設定したら、次に定量評価項目と定性評価項目のウエイトを決定していきます。

今回、評価項目のウエイトを設定するうえで一番重要視したのが、QSCチェックです。店舗が一丸となってQSCレベル向上を目指してもらうよう、全役職共通で最も高い20%のウエイトに設定しました。

1等級の一般スタッフは、オペレーションレベル向上と理念・行動指針の習慣化に向けてスキルチェック項目を15%、理念・行動指針項目を20%に設定。2等級の主任スタッフは、アルバイト、一般スタッフの育成等の項目を盛り込んだスキルチェックを20%に設定。これにより1等級、2等級のスタッフは定量評価ウエイトを30%、定性評価ウエイトを70%としました。3等級の副料理長、副店長は定量評価ウエイトを45%、定性評価ウエイトを55%に、4等級の料理長、店長は定量評価ウエイトを55%、定性評価ウエイトを45%に設定しています。

その中でも副料理長、料理長などのキッチンスタッフは原価率予算のウエイトを高く、副店長、店長などのホールスタッフは売上高予算のウエイトを高く設定しました。人件費に関しては、モデルシフトの徹底意識を高めるべく、ホール、キッチンともに4等級は20%に設定しています。5等級の部長に関しては、定量評価項目のウエイトを70%、定性評価項目のウエイトを30%に設定しています。KPIとスキルチェックに関しては、既に体得、徹底済ということで0%に設定しました。

このように評価項目のウエイトが決定したら、実際にこのウエイトでテスト評価を行ない、評価結果を見たうえでさらに細かくウエイトを再調整=チューニングしていきます。

なお、今回のブログは下記YouTubeでも解説しておりますので、ぜひご覧ください!

本ブログが少しでも飲食店経営者の皆様のご参考になれば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

今回のYouTubeはこちらから!| 飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント