評価制度の構築に向けた「経営理念・経営ビジョン・経営計画」の重要性を解説

評価制度の構築に向けた「経営理念・経営ビジョン・経営計画」の重要性を解説|飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント

皆さんこんにちは!飲食店コンサルティング会社スリーウェルマネジメント代表の三ツ井です。

前回のブログでは、飲食企業にマッチする等級制度の仕組みと導入ポイントについてお話をさせて頂きました。

前回のブログはこちらからご覧ください。

今回のYouTubeはこちらから!| 飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント

社長が最初にやるべきことは、会社の方向性を示すこと

社長がいくら心の中で会社の未来やスタッフの将来のことを思い描いていても、それが伝わっていなければ、スタッフの将来に対する不安を払拭することはできません。

今回も、地方都市で大型和食店などを経営している佐々木社長の会社で実際に評価制度をゼロから作った構築事例をベースにお話ししていきます。

佐々木社長「三ツ井さん、評価制度の構築に向けて、まず何から取り組んでいけばいいですか?」

三ツ井「佐々木社長の会社は経営理念や経営ビジョン、経営計画はありますか?」

佐々木社長「経営理念については『お客様に喜んでもらう』といったシンプルな目標のようなものは伝えていますが、きちんとしたものは、これまでつくってきませんでした。ただ、今は評価制度の構築が急務だと思っています。経営理念などは評価制度を構築した後で取り組んでいきたいと思います」

三ツ井「いや、佐々木社長、それは順番が逆ですよ。まずは経営理念、経営ビジョン、経営計画を策定しないと評価制度はうまく機能しません。佐々木社長は評価制度を構築する目的は何だとお考えですか?」

佐々木社長「それはやはり、働くスタッフに仕事のやりがいを感じてもらうためですね」

三ツ井「スタッフがやりがいを持って働くと、お店はどうなりますか?」

佐々木社長「スタッフがやりがいを持って元気に楽しそうに働いてくれれば当然、お客様にも喜んでもらえると思います」

三ツ井「 『お客様に喜んでもらえる』というのは、佐々木社長が掲げている理念に通じますよね? さらに、お客様満足度が高まることでお店が繁盛する。そう考えると、評価制度は、実は経営理念や経営ビジョン、経営計画の実現と密接に結びついているのです」

目標達成を確実にするための経営の羅針盤=経営理念

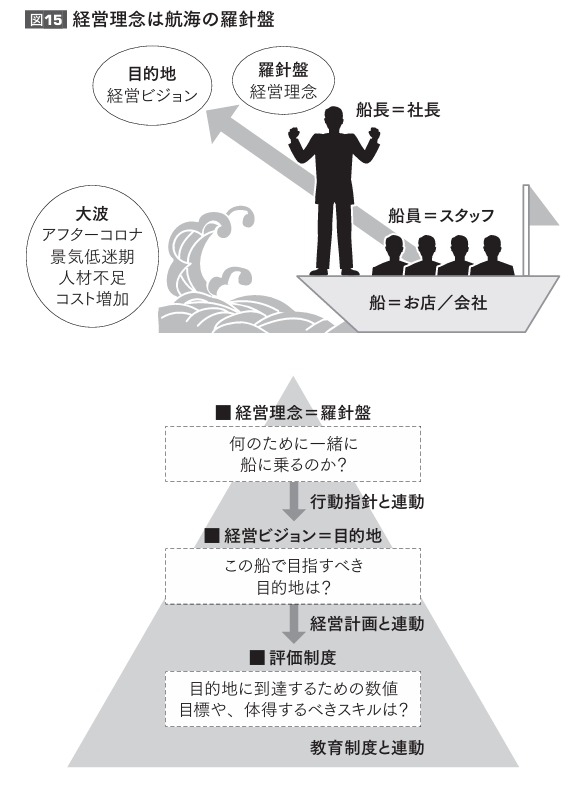

私はよく、経営理念、経営ビジョン、経営計画、評価制度の連動の重要性を伝える際に「船の航海」をたとえにします。

会社やお店を船、社長を船長、スタッフを船員にたとえると、経営理念は「羅針盤」であり、経営ビジョンは「目的地」です。経営理念=羅針盤は、自分たちの向いている方向性や考え方が間違っていないか、何のために一緒の船に乗っているのかを定め、確認することができます。

前述した通り、経営理念自体は抽象的な内容になる場合も多いので、経営理念を体現するための具体的な行動を定めたものを行動指針として設定します。

経営ビジョンはこの船で目指すべき目的地であり、一般的には「数年後にはこうなっていたい」という目標等を設定します。経営ビジョンは経営計画や年度計画に落とし込むことで、目標達成を確実にしていきます。

そして評価制度とは、経営理念を具現化した行動指針や経営ビジョン(経営計画)達成に向けて必要となる行動(プロセス)や結果(数値成果)を評価するためのものです。そして、評価制度と連動した教育制度を構築することで、経営理念や経営ビジョン実現に向けて力を発揮してくれるスタッフを育成する仕組みを構築することができるのです。

佐々木社長「確かに、三ツ井さんがおっしゃる通り、経営理念、経営ビジョン、経営計画の策定を先にやらないと、本当の意味での評価制度にはならなそうですね」

経営理念、経営ビジョン、経営計画と連動した評価制度を構築することで、各スタッフが経営理念の体現、経営ビジョン、経営計画の達成に向けて行なうべき役割や具体的行動が明確になます。その結果として、経営理念の浸透、経営ビジョン、経営計画の達成確立が高まるのです。

なお、今回のブログは下記YouTubeでも解説しておりますので、ぜひご覧ください!

本ブログが少しでも飲食店経営者の皆様のご参考になれば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

今回のYouTubeはこちらから!| 飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント