飲食企業にマッチする等級制度の仕組みと導入ポイント

飲食企業にマッチする等級制度の仕組みと導入ポイント|飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント

皆さんこんにちは!飲食店コンサルティング会社スリーウェルマネジメント代表の三ツ井です。

前回のブログでは、人事評価は①等級制度②評価制度③報酬制度でできているというお話をさせて頂きました。

前回のブログはこちらからご覧ください。

今回のYouTubeはこちらから!| 飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント

人事評価は①等級制度、②評価制度、③報酬制度の3つの要素から成り立っているということは前回のブログでお話ししました。ここでは、その中の①等級制度について解説をしていきます。

働くスタッフの役割や職務内容、能力などの基準をもとに、スタッフのランクを決定し、そのランクを見える化するのが等級制度です。飲食企業で等級制度を構築していく場合には、等級と役職をセットにして考えるとわかりやすいかと思います。

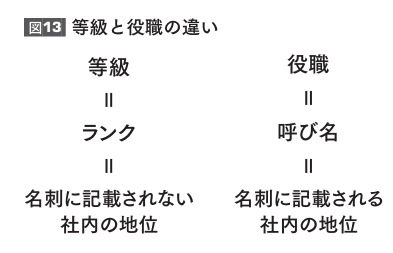

等級とは、スタッフをランク付けするためのものです。人事評価を運用するためのものであり、対外的に使用されることはありません。同じ等級でも、違った役職である場合もあります。

一言でわかりやすく表現すると、等級とは「名刺には記載されない社内での地位」となります。

一方、役職とは一般・主任・リーダー・店長・マネージャーなどの「呼び名」を指します。これらはあくまで対外的な「呼び名」であるため、必ずしもスタッフの能力を表しているわけではありません。つまり役職とは「名刺に記載される社内での地位」と考えるとわかりやすいかと思います。

前回のブログで取り上げた、地方都市で大型和食店などを経営している佐々木社長の会社で実際に評価制度をゼロから作った構築事例についてお話していきます。

三ツ井「それでは、実際に佐々木社長の会社の等級と役職を考えみましょう。佐々木社長の会社にはどんな部署があり、それぞれの部署にどんな役職の方がいますか?」

佐々木社長「和食店と居酒屋は飲食事業部としてまとめておりまして、大きく分けるとホールとキッチンの担当があり、その中に一般、主任、副店長/副料理長、店長/料理長、飲食事業部長がいます。

仕出し事業部は調理と配送スタッフがおり、一般、主任、その上は飲食事業と違って店長、料理長という役職はなく、職人上がりの古株メンバーが仕出し事業部長をしています。

本社は、一般スタッフ、あとは代表の私と専務である私の妻と、総務部長の3人で経理や総務などを見ています」

三ツ井「かしこまりました。ちなみに、今まで佐々木社長の会社では特に等級制度などを構築したことはないということでしたが、会社の全部門の役職を序列としてまとめると、どんなイメージになりますでしょうか?」

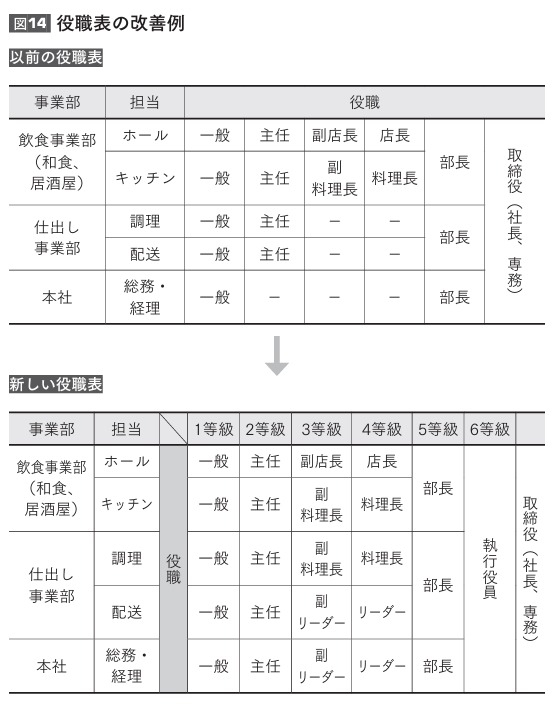

そうして佐々木社長の会社の役職を整理したのが、下記の上図となります。

三ツ井「今までこのような役職を設けられていて、不具合はありませんでしたか?」

佐々木社長「私としては特に不具合は感じていませんでした。社員はどう思っているかわかりません。実は、以前から社員たちがうちの会社についてどう思っているか気にはなっていました」

三ツ井「もしよろしければ、各部門のスタッフに現状の働きがい等に関する『職場アンケート』を実施してみてもよろしいでしょうか?」

こうしたスタッフへのアンケートは、経営者としては耳の痛いもので、なかなか実施する社長は少ないのですが、今回、佐々木社長は自社の現状をしっかりと認識したいということで、全スタッフに職場アンケートを行ないました。

その結果、飲食事業部からは「休みが取りづらい」「人手が足りない」「会社の将来の方向性が見えない」などの項目にチェックが多くつきました。仕出し事業部と本社部門では「自分が社内でステップアップしていく方法がわからない」「自身の将来ビジョンが描けない」といった項目にチェックが多くつきました。

そこで、アンケートに答えてくださった飲食部門のスタッフ数名と実際に面談してみると、「店長、料理長の後のキャリアが見えない」「会社の将来の出店計画等がわからない」という意見もあがりました。

また、仕出し事業部と本社部門の方とも面談すると、一般、主任の次の役職が部長職となっており、当分部長のポジションが空くことはないと考えると、自身の社内での昇格、昇給を含めたキャリアビジョンが全く見えない不安が大きいという意見がありました。

この結果を佐々木社長にお伝えすると、

佐々木社長「会社の未来や、スタッフの将来に関しては、私なりに考えているつもりでしたが、確かにそう言われると、そうした想いを具合的に見せられていなかったかもしれません」

とのことでした。そこで、佐々木社長とも打ち合わせを重ね、次のような等級・役職を新設しました。(上記【図14 役職表の改善例】の下図参照)

まずは役職の「一般」を1等級とし、そこから2等級、3等級といった等級を設定しました。さらには、スタッフの職場アンケートでも指摘があった「主任以降のキャリアが見えない」という不安を払拭するべく、仕出し事業部の調理担当には3等級に「副料理長」4等級に「料理長」を新設、仕出し事業部の配送担当と本社総務・経理部門にはおいては3等級に「副リーダー」、4等級に「リーダー」という役職を新設しました。

そして、今までは社員の役職においては「部長」が最上位役職でしたが、部長の上に「執行役員」という役職を設定することにしました。

部長の次に「取締役」という役職を設定する場合もありますが、取締役は会社法で定められた役職であり、報酬は役員報酬となるため、基本的に期中の報酬変更ができません。

こうしたことから、給与や賞与に関して従業員と同じく流動的に設定できる「執行役員」の役職導入を検討する飲食企業が増えてきているのです。

なお、今回のブログは下記YouTubeでも解説しておりますので、ぜひご覧ください!

本ブログが少しでも飲食店経営者の皆様のご参考になれば幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

今回のYouTubeはこちらから!| 飲食店コンサルティングのスリーウェルマネジメント